-

MAÏS ET VIGNES RECOLTES EN BEARN AU XVIIIe SIECLE

MAÏS ET VIGNES RECOLTES EN BEARN AU XVIIIe SIECLE

Le Béarn est une région agricole à majorité agricole au XVIIIe siècle, la polyculture y est dominante. Comme l’écrit M.P. Foursans-Bourdette, cette nécessité « dépendait à la fois des besoins de la consommation et des variabilités du climat ». Elle cite l’exemple de l’association céréales-vignes-prairies-touyas et ajoute le caractère enchevêtré des parcelles.

J. Bergeret nous a laissé une description des terres béarnaises dans son préliminaire de son traité de la flore des Basses-Pyrénées : « La surface de la terre habitable est presque partout couverte de végétaux et les espèces sont plus ou moins multipliées dans une contrée, suivant les circonstances plus ou moins variées du sol, du climat et des eaux. Le département des Basses-Pyrénées, baigné d’un côté, par la mer ; borné au sud par les Pyrénées ; arrosé par des torrens qui portent dans nos plaines des débris calcaires, argileux ou siliceux des montagnes ; incliné vers le nord-ouest interrompu dans cette direction par des collines disposées en amphithéâtre et souvent coupées en travers par des ravins ; offre, au milieu de la zone tempérée, la chaleur brûlante du midi, à côté des neiges et des glaces du nord. Aussi, voyons-nous dans les différentes parties de son étendue, les plantes de tous les climats, celles qui croissent dans les eaux douces et salées, celles qui se plaisent que sur les rochers, dans les sables et dans les marais. On y trouve des arbres propres aux constructions civiles et navales, des bois utiles pour le charronage, pour la menuiserie, pour toute sorte d’ouvrages de tour, de marqueterie, de lutherie et d’ébénisterie, des arbrisseaux flexibles pour la vannerie, ou recherchés pour la décoration des jardins, des plantes précieuses pour la teinture, pour les tanneries, pour les fabriques, pour toutes sortes d’usages ruraux et domestiques ; des plantes excellentes pour la nourriture de l’homme et pour celle des bestiaux, des plantes vineuses, huileuses ou résineuses ; des fleurs superbes, enfin, des plantes médicinales et vénéneuses. »1

Dans cette partie, nous étudierons quelques plantes qui ont été cultivées par les Béarnais soit pour leur alimentation propre, soit pour nourrir leurs animaux ou encore à des fins commerciales.

A) Le maïs, une arme contre les disettes.

Le maïs tire son origine de la téosinte d’après les dernières recherches opérées notamment par Doebley. Plante croissante à l’état naturel en Amérique centrale, plus particulièrement les Caraïbes, elle a mû et a été modifiée à la suite de sélections par l’homme.

Il s’agit d’une plante importée en Europe par les Espagnols après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Ce dernier la ramène lors de sa première expédition de 1492 à Séville. Ensemencée d’abord en Andalousie, celle qui est surnommée par les Aztèques "herbes des Dieux", conquiert ensuite le reste de la péninsule Ibérique. Vers 1610, elle gagne la Cantabrie et les Asturies. Toujours au XVIIe siècle, elle est plantée en Italie. On la retrouve en France, mais la chronologie de son installation dans les diverses régions pose un problème durant tout l’Ancien régime. Ce qui est sûr, c’est sa présence bien établie dans le sud-ouest à la fin du XVIIIe siècle. Son origine exotique a suscité auprès des paysans une certaine méfiance, surtout si on la compare avec le blé, céréale emblématique.

Déjà sous l’Ancien régime, elle suscite des interrogations Fernard Fushs n’écrit-il pas en 1542 à Bâle : « Ce bled est du nombre de ceux que l’on nous a apportés d’étranges pays. Il vient de Grèce et d’Asie en Alemeigne, et de là on l’appelle bled de Turquie. Car pour le jourdhuy , le grand turc possède et universellement toute l’Asie. » ? (De historia spirpium Commentarii insignes).

a- Implantation en Béarn

Une ordonnance prise dans le Pays Basque le 14 mai 1523 par le gouverneur de Bayonne, vicomte de Lautrec, interdisant aux riverains de la Nive de jeter du blé « d’arthomayro », fait débat.

Le texte : «… Vous mandons et à chacun de vous…commandons, par ces présentes, de par le Roi, notre Sire… à chacune des paroisses de Labour et à tous autres dont serait requis, étant à six lieues de lad ville, que dorénavant quand ils réduiront à culture leurs terres et couperont leurs arbres, racines et blé d’arthomayro, incontinent s’efforcent… branches racines et pailles d’arthomayro, à retirer hors lieu où leds rivières ont cours ; icelles coupent par menu ou brûlent de manière que ne portent aucun préjudice aux ponts, chaînes et, choses publiques de lad ville, aux peines que dessus… ».

Nous sommes alors au moment où l’on prend des mesures afin de soutenir un siège contre les Espagnols. 2 Le terme « arthomayto » d’origine basque pourrait correspondre à « gros mil » et plusieurs auteurs ont évoqué alors qu’il désignerait le maïs.

Mais J.J. Hemardinquer avance l’idée que le mot « mairo » correspond plutôt à « Maure » ou à « sauvage » (et donc que l’arthomayto se rapporte en fait au sorgho) et non au maïs.

Plus tard, en 1628, l'appellation "froment d'Inde" est transcrite dans un texte qu'on a trouvé. D’ailleurs les deux vocables « froment d’inde » et « Mayrou » y sont écrits, le premier concernant le maïs. Toujours dans le Pays Basque, en 1644, sa présence est établie et sa place est devenue importante : « La habitants du pays du labourd sont obligés de brusler et oster des prairies… la paille de mairou, mais comme ce bled n’est plus en usage et qu’au lieu de celluy la on y fait à présent du millet d’Inde, la paille duquel charge plus que ledit mairou. » Le même J.J. Hemardinquer soutient que ce que l’on désigne par le nom d’arthomayro n’est tout simplement qu’un sorgho à épi.

Ce dernier serait différent de celui que l’on trouve alors en Béarn. Le premier plus volumineux que le second qui correspond à celui que l’on nomme « sorgho à balais ». Cette plante herbacée de la famille des Graminées est plus rustique que le maïs et s’adapte très bien à tous types de sol.

En ce qui concerne le Béarn, on mentionne généralement, comme l’ont fait R. Ritter et Cuzacq, la date de 1563. Cette année-là, un espion espagnol, Juan Martinez d’Escurra rend compte à Philippe II d'Espagne de ce qu'il observe à Navarrenx, où s'édifie la forteresse que nous connaissons et use de ce mot en désignant un fourrage vert qui serait impropre aux chevaux montés par les cavaliers espagnols. Il emploie l’expression « mijo y borona ». J.J. Cazaurang écrit que le terme de « borona » est celui que l’on utilise à propos d’une variété de panis à une période antérieure « à l’introduction du maïs en Espagne ». Il fait référence à J.J. Hemardinquer qui ne voit dans la combinaison des deux appellations « mijo y borona » qu’une référence aux « millet et panis ».

Un autre témoignage, celui du chanoine du Quercy nommé Léon Godefroy, en 1644 : « En Béarn, les millets d’Espagne ou de Bordeaux (maïs) sont hauts de dix ou douze pieds et on en transforme la tige en échalas pour les vignes. » 3

J.J. Cazaurang doute encore que ce soit réellement du maïs. Il penche plutôt que cela soit encore du sorgho.

On pense que la plante est connue dans le Labourd au début du XVIe siècle, surtout cultivée dans les jardins. On la retrouve dans certains marchés de Bresse aux alentours de 1625, dans la mercuriale de la cité de Castelnaudary en 1637.

J.J Cazaurang note que c’est « au cours du XVIIe siècle, et sans doute après 1650, que le maïs conquiert le Béarn. Il s’impose aux dépens des millets et sorghos. 4

Son extension dans la province a probablement été retardée par l’importation de blés en provenance d’Aragon, qui permettait de pallier les insuffisantes ressources céréalières dont souffrait le Béarn.

L’Intendant Pinon en adressant son mémoire à Louis XIV mentionne au sujet du Béarn : « Les plaines y sont assez belles et assez fertiles. On y sème peu de froment et de seigle ; mais il y a quantité de milloc, qui est un blé venu des Indes, dont le peuple se nourrit. » 5

L’Intendant Lebret est plus explicite au sujet de la culture du maïs en Béarn. Voici ce qu’il écrit dans le mémoire adressé à Louis XV au sujet des terres agricoles béarnaises en 1703 : « Le terrain est bon et produirait beaucoup sans cet accident (il s’agit des gelées) qu’on évite en partie en semant du maïs ou blé de Turquie qui sert pour la nourriture des paysans. Les champs de la plaine de Pau, de la vallée de Josbaight, des plaines de Navarrenx et de Sauveterre ne se reposent jamais ; on les trouve toujours semés, tantôt de froment, tantôt de seigle, d’avoine, de lin, de millet et très souvent de maïs... Le maïs ou blé de Turquie s’est introduit en Béarn depuis peu d’années…» 6

Lentement, le maïs gagnera du terrain dans le Béarn, le long du gave de Pau et, enfin, dans les mercuriales béarnaises au début du XVIIIème siècle.

Lors de son voyage en Gascogne en 1646, voici comment Léon Godefroy décrit les terres agricoles ensemencées de maïs : « les millets viennent icy en très grande abondance et fort bien. Il y en a de toutes sortes : masle et femelle ; rouge, gris, noir et blanc. Il se trouve des endroits où l’on fait des tranchées de plus de trois lieues parmi iceux. J’ay veu entres autres de gros millet d’Espagne ou de Bayonne, haut de dix ou douze pieds, dont l’on tire ces utilités de servir au bestail tant pour le pasturage que litière, du grain pour faire du pain de millet et milliasses, la tige pour les eschalats. » 7

Vers la moitié du XVIIIe siècle, selon Marie-Pierrette Foursans-Bourdette, la moitié des terres labourables sont ensemencées en maïs, elle cite notamment la plaine de Nay « où en 1784, 80 % des terres labourables sont consacrées au maïs ».8

b- Généralités, les points de vue de théoriciens agronomes du XVIIIe siècle au sujet du maïs

Pourquoi l’appelle-t-on « blé de Turquie » ? En lisant l’ouvrage du botaniste allemand Léonard Fuschs, auteur de l’ouvrage intitulé « De historia stirpium commentarii insignes » (Bâle Insingrin, 1542), «Ce bled (comme plusieurs autres) est du nombre de ceux que l’on nous a apportés d’étranges pays. Il vient de Grèce et d’Asie en Alemeigne, et de là on l’appelle bled de Turquie. Car pour le jourdhuy, le grand turc possède et détient universellement toute l’Asie ». Dans l’Encyclopédie de Diderot, on lit à l’article maïs : « (Botanique) et plus communément en français blé de Turquie, parce qu'une bonne partie de la Turquie s'en nourrit. » Ici, on constate que l’utilisation du nom donné au « blé de Turquie » est en fait est impropre puisque le maïs est originaire du Nouveau monde et non de Turquie.

Voici un exemple parmi d’autres, le nom de blé de Turquie est assimilé au sarrazin.

Figuration du sarrasin nommé « Ble de turquie » tirée de « Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne » (1503-1508) ; illustration extraite de Wikipidia dans l’article « blé de Turquie ».

Son utilisation a varié dans le temps, d'abord comme fourrage vert puis, par la suite, entrera dans l'alimentation des individus les moins riches.

M. Parmentier 9 écrit que tout terrain est susceptible d’être semé en maïs à condition d’y apporter « des soins & de l’industrie ». Il ajoute néanmoins qu’il se plaît davantage « dans les terres un peu substantielles et grasses ». Sur les sols légers et sablonneux, il est nécessaire d’user d’engrais. Il préconise deux labours afin de préparer la terre «… on doit donner le premier après la récolte, ou pendant l’hiver, & le second vers la fin de Mars ; il y a des cantons dont le sol est si meuble, qu’un seul labour, au moment d’ensemencer, suffit, tandis qu’ailleurs il en faut trois ou quatre ; il convient sur-tout que la herse passe en tout sens, afin de briser les mottes , & que la terre soit divisée jusqu’à deux pouces de profondeur. » Un passage de son étude fait référence au Béarn : «Les plaines situées au bord des rivières, les terres basses qui ont été submergées pendant l’hiver, et où le froment ne saurait réussir, y sont en général très-propres. Enfin, quelque aride que soit le sol du Béarn, il produit toujours, à l’aide de quelque engrais, d’amples récoltes, sur-tout s’il survient à temps des pluies douces et des chaleurs successives, ce qui rend ce grain infiniment précieux et d’une grande utilité par-tout où il peut prospérer» . »

Puis, il se penche sur les engrais, pour lui, tous conviennent à la plante (marne, chaux, limon des étangs, cendres, fumier…). Tout dépend en réalité de la « nature du sol et des ressources locales… ».

Pour ce qui est de la semence, il opte pour le maïs de la récolte précédente et « le laisser adhérent à l’épi… afin que le germe… n’ait pas le tems d’éprouver un degré de sécheresse préjudiciable à son prompt développement. Il faut éviter de prendre les grains de l’extrémité de l’épi…» Puis on doit laisser tremper le maïs dans une eau de fumier légèrement chauffée, ceci un jour avant d’être semé. Ensuite, on attendra que la terre atteigne « un certain degré de chaleur, & de ne faire les semailles que du 15 au 25 d’Avril… afin que cette plante ne germe que lorsque les gelées sont passées, & que les froids de l’automne ne la surprennent pas sur pied avant la maturité. » Il conseille ensuite de laisser entre chaque pied, une distance de dix-huit à vingt pouces au moins… ». Il énumère quatre pratiques et recommande des travaux à effectuer depuis la plantation jusqu’à la récolte afin de fortifier les tiges du maïs. Il est nécessaire, par exemple, de rendre la terre très meuble, d’enlever les mauvaises herbes, « de conserver au pied de la plante de la fraîcheur & de l’affermir contre les secousses des vents… ». Plusieurs binages seront effectués à différents moments. Si les terres sont suffisamment grasses, l’auteur conseille lors du troisième labour de « semer & cultiver par rangées dans les intervalles que laissent entr’eux les pieds du Maïs, des Fèves, des Pois & des Haricots qui grimpent jusqu’au haut des plantes du Maïs, & présentent les avantages d’une double moisson… ». La maturité de la plante est visible de par la couleur qu’elle offre et par « l’écartement des tuniques ou enveloppes de l’épi… ». Puis vient la récolte qui s’effectue par temps sec en séparant l’épi de la tige ce qui se produit « en cassant le pédicule qui l’y attache… ». Ensuite, on les transporte avec ses enveloppes dans des paniers « à la grange ou des angars, pour en faire des différents triages, dont le travail peut être confié à des femmes & à des enfants. » Quant au chaume, s’il est broyé, il peut servir d’engrais. Et, avec les racines, il peut être mis dans les trous à fumier. Lors du manque de fourrage, il est possible de hacher cette tige pour alimenter le bétail. De plus, on peut le substituer à du combustible de chauffage du four.

Quant à l’abbé Rozier 10, ce théoricien loue la plante en tant que « salutaire » pour les habitants des provinces qui la sèment, la considérant comme « un des plus beaux présens que le nouveau monde ait fait à l’ancien » vu qu’elle est appréciée par les animaux de toute espèce. Pour lui, elle « mérite d’être placé au nombre des productions les plus dignes de nos soins & de nos hommages. »

Il prévient que la plante est sujette à des aléas comme la chaleur « continue » sans apport de pluie, car sa croissance risque de languir. Près d’un mois de sécheresse lui est préjudiciable sauf si l’aménagement de canaux a été prévu. Les semailles sont très sensibles à la gelée. Elle peut être touchée lors de sa croissance par la maladie nommée charbon provoquée par un champignon pathogène, Ustilago maydis, provenant lors de blessures, mais les conséquences sont faiblement dommageables. Par contre, un insecte nommé en Béarn « laire », du genre scarabé, peut s’attaquer aux racines, entraînant alors la mort, surtout si le sol est humide. « Le seul moyen de s’en préserver, c’est de travailler la terre aussitôt, & de couper le chemin à cet animal. »

Pour l’auteur, tous les sols conviennent à cette plante : davantage sur des sols légers et sablonneux, mais se contentent aussi de terres fortes et argileuses. S’agissant de notre province, l’auteur écrit : « quelque aride que soit le sol du, Béarn, il produit toujours, à la faveur de quelques engrais, d’amples moissons, sur-tout s’il survient à temps des pluies douces, accompagnées de chaleur. »

En ce qui concerne le labourage, il en préconise au moins deux, l’un après la récolte et l’autre pendant l’hiver ou du moins au début d’avril. Il convient qu’un seul labour peut suffire lorsque la terre est très meuble. Par contre, il arrive que dans d’autres contrées, il est nécessaire d’en réaliser jusqu’à quatre. Tout dépend bien entendu de l’expérience et de l’observation. Suivront ensuite, le hersage et le fumage.

Quant à la semence, l’abbé Rozier conseille de choisir les graines se trouvant au milieu de l’épi, car le maïs y est « le plus beau et le plus nourri ». Elles se seront choisies lors de la dernière récolte. 11

Le même auteur recommande de laisser macérer les graines dans l’eau que douze heures avant de semer.

Puis d’attendre que la terre se soit quelque peu réchauffée avant d’entreprendre les semailles pour éviter aux graines un froid préjudiciable, ce qui explique qu’il suggère qu’elles soient faites courant avril ou au début du mois de mai, notamment pour éviter toute gelée et éviter les baisses de températures lors de l’automne au moment de sa maturité. Les semailles doivent se pratiquer « par rayons, l’un après l’autre, à deux pieds et demi de distance en tout sens, & on recouvre à proportion, au moyen d’une seconde charrue. Ceux qui n’ont pas de charrue le plantent au cordeau, à la distance d’un pied & demi, en faisant avec le plantoit un trou, dans lequel on met un grain, que l’on recouvre de deux ou trois travers de doigt, afin de le garantir de la voracité des animaux destructeurs. »12

Ceci fait, de la plantation à la récolte, selon le même auteur, prône certains labours dans le but de donner aux tiges plus de vigueur et d’abondance. Ils consistent à purger le sol de mauvaises herbes, « à rechauffer la tige pour lui conserver de la fraîcheur, & l’affermir contre les secousses des orages. » Le premier labour aura lieu lorsque le maïs atteindra la hauteur de trois pouces (usage de hoyaux ou petite houe à lame courbe taillée en biseau et de sarcliers), le second à un pied (avec une bêche courbée ou une houe) et le troisième au moment où la graine se forme dans l’épi. Il suggère, à ce stade, de planter des végétaux dans les espaces vides laissés par les pieds comme des haricots, des fèves, des courges qui pourront se développer à leurs ombrages.

Avant la récolte, il rappelle qu’il faut enlever « la portion de la tige qui est à ses extrémités & au-dessous de l’épi… ». Mais il est impératif de le faire lorsque « les filaments sont sortis des étuis de l’épi, qu’ils commencent à sécher & à noircir… ».

Lorsque le grain est dur, la maturité de la plante est visible, surtout par sa couleur et l’écartement des feuilles. S’il a été planté en mai, la récolte est prête au mois de septembre. Par temps sec, les moissonneurs s’attèlent à la tâche, ils arrachent les épis « auxquels ils laissent une partie de l’enveloppe, ils en forment d’espace en espace de petits tas… ». 11Il ne reste alors qu’à les transporter dans la grange à l’aide « voitures garnies ordinairement de toiles … ».

L’abbé Rozier analyse le dépouillement des robes du maïs entreposé dans la grange. On laisse une partie des enveloppes à ce que l’on considère être les plus beaux et les plus mûrs et de les « suspendre au plancher, les autres en sont entièrement dépouillés & mis en tas dans le grenier… On en entrelasse les épis par les feuilles qu’on leur laisse à cet effet, on en forme des paquets de huit à dix, et on les suspend horizontalement avec des perches qui traversent la longueur des greniers et de tous les autres endroits intérieurs et extérieurs du bâtiment. » Ce procédé permet une conservation de plusieurs années, mais il est utilisé seulement pour les graines destinées aux semailles vu la surface importante qu’il exige.

Si on opte pour son étalement dans un grenier bien aéré, on dépouille totalement les enveloppes des épis que l’on répand sur le plancher, à claire voie. Il faut les remuer de temps en temps afin de dégager leur humidité. Cette opération peut s’effectuer tout simplement dehors en profitant du soleil.

L’égrenage, dans les pays chauds, se pratique si possible en automne. Le plus simple est d’utiliser un genre de tombereau soutenu par quatre petits pieds, & percé, dans son intérieur, de trous par où les grains, détachés de leur alvéole, puissent passe… Deux hommes, placés aux extrémités, frappent dessus avec des bâtons, & on repasse les épis à la main, pour en séparer les grains qui peuvent y rester. » Méthode que l’on peut assimiler avec celle pratiquée avec un fléau. 13 Après le passage des différentes opérations que sont l’égrenage et le vannage, le maïs est entreposé au grenier avant d’être vendu au marché ou d’être moulu dans un moulin. Dans le grenier, il est nécessaire selon l’auteur de continuer à s’en occuper pour bien le conserver. Il faut le remuer de temps en temps avec une pelle, le changer de lieu afin de le « rafraîchir ». Mais pour éviter qu’il ne soit attaqué par les insectes, on le mettra dans des sacs que l’on stockera au nord dans un endroit sec.

c- En Béarn, ceux qui déterminent les avantages et les inconvénients du maïs

· Les vertus prêtées à la plante

Pécuniairement, elle revient moins cher que le blé et sa production peut satisfaire les besoins de la population. De plus, elle a la particularité de bien s'adapter au Béarn.

Le cycle de vie du maïs dure 6 mois, le semis a lieu au printemps (avril-mai), durant l’été sa croissance est rapide et sa floraison s’effectue en été (en juillet). Les grains sont récoltés en automne, aux mois d’octobre et de novembre.

Comme l’écrit Marie-Pierrette Foursans-Bourdette le maïs « pousse plus vite que le blé, il rapporte trois plus et il en faut très peu pour ensemencer un champ. De la racine à la graine, tout est consommable et utilisable, le gain est mangé par l’homme et l’animal (volaille, porc), la tige sert de fourrage et de fumier surtout pour les prairies.

Autre qualité, il échappe à la jachère qualifiée de « morte » et de s'introduire dans le cycle blé d'hiver-céréales de printemps entraînant par la même occasion l’utilisation plus importante de la charrue et de la herse au détriment de l’araire.

Un des témoins de l’époque rapporte : « Le bled d’Inde, une de nos grandes ressources, est la nourriture commune des paysans du second ordre et d’une partie des Artisans. On le sème à la fin d’Avril et au commencement de Mai ; il se récolte en Octobre ; presque toujours, il réussit assez pour nous préserver de ces affreuses famines qui nous désoloient avant l’usage de ce grain … ». 14

L’Intendant Lebret lui reconnaît une qualité : «… la récolte du maïs est sûre, le brouillard ni la grêle, à moins qu’elle ne soit extraordinairement grosse ne l’endommagent pas point, les gelées du printemps ne lui nuisent point non plus parce qu’on ne le sème qu’au mois de Mai… » 6

Christian Desplat , lui aussi, insiste sur cette qualité : « Le « milloc » présentait en réalité un seul avantage, mais il était de taille : il était la seule céréale capable de résister aux sautes d’humeur du climat béarnais. » 15

Un autre témoignage datant de juillet 1735 dépeint très bien les effets très négatifs des aléas climatiques subis par le Béarn, il provient du Parlement de Navarre : «… les terres de leur nature sont fort stériles, cette province est affligée et accablée par les grêles fréquentes qui chaque année enlèvent la moitié des fruits dont la totalité ne suffirait pas à nourrir les habitants la moitié de l’année ». 16

Plus loin, l’Intendant rajoute que c’est un « excellent » fumier « …pour les prairies, ainsi que l’expérience l’a fait voir de plusieurs années. »

On donne quelques parties de la plante à manger aux bestiaux comme les feuilles notamment pour l’engraissement des cochons et des oies, mais aussi, on utilise les feuilles de l’épi pour la confection des matelas. Ici, on évoque un des grands travaux des Pyrénéens à la fin de l’année qui consistait à ce que l’on nomme les « desperouquères », pour cela, il était nécessaire d’utiliser tout le monde même les voisins. Ce sujet sera repris lorsqu’on abordera les veillées puisque cette tâche s’effectuait le soir.

Le maïs allait devenir, pour les Béarnais, une arme contre les disettes, bien intégré dans les cycles économiques, sujet de spéculations, toutefois, il s’avèrera qu’il n’a guère pu éviter la disette survenue en 1778 et celle de 1789. Les parlementaires béarnais n’écrivent-ils pas : «… la chose serait difficile à croire pour ceux qui ignorent que le milloc, même prix égal paraît préférable aux paysans, auxquels il fournit une nourriture sinon plus substantielle, du moins plus abondante et cette espèce de gens préfère volontiers une abondance même indigeste à un aliment meilleur mais plus délicat. Dans ces vues d’économie, le froment même ne saurait tenir lieu de cette autre nourriture grossière. ».

Autre point, la plante est riche en hydrates de carbone, mais déficiente en protéines et en acides aminés de qualité. 17 Il est « carencé, au point d’entraîner, à la limite, des affections pellagreuses. » Le même auteur mentionne que cette tare est reconnue dès le XVIIIe siècle, elle se « manifeste par trois symptômes que l’on peut appeler les trois d : démence, dermatose, diarrhée. » Il l’explique par sa carence en vitamine PP (acide nicotinique) et en acide aminé. Cela a des conséquences négatives sur la croissance des jeunes. Il fait remarquer les Américains avaient réussi à s’en prémunir en l’associant avec du haricot, ce qu’ont fait également les Béarnais « empiriquement ». 18

Il rajoute que l’introduction de la plante dans le système cultural béarnais a été bénéfique dans la mise en valeur du sol. Il écrit que « Par sa période de végétation, complémentaire de celle du froment, le maïs évitait la jachère morte et s’insérait naturellement dans le cycle blé d’hiver-céréales de printemps avec, dans une région suffisamment humide, des rendements meilleurs que ceux des millets. » La bonification de l’agro-système résultait encore des cultures associées au maïs et complémentaires de ce dernier : haricots à rames, citrouilles qui ne nuisent guère à la céréale, trèfle ou raves qui se développent après la cueillette des épis. »

Parmentier présente en juin 1785 un Mémoire sur la manière de cultiver et d’employer le maïs comme fourrage. 19 Il constate que dans toutes contrées qui introduisent cette plante et qui en font leur principale nourriture tant pour l’homme que pour les animaux, les hommes consacrent une partie de leurs terres à la culture du maïs en tant que fourrage. Il écrit : « Lorsque le Maïs a été semé en Avril, le même champ peut fournir jusqu’à trois récoltes de ce fourrage, en répétant à chaque fois l’ensemencement ; pourvu cependant qu’il ait eu lieu dans un climat tempéré, assez uniforme & suffisamment humide. » Ce qui est le cas de notre province. Si la plante est semée généralement au mois de mai en vue d’une récolte au mois de septembre, c’est celle qui se pratique à la fin du mois de juillet qui intéresse l’auteur, puisqu'on obtient alors un « fourrage vert dans l’arrière saison. » La terre doit être meuble et avoir « un peu de fonds », tandis que la semence doit correspondre à un maïs « le plus précoce, le plus menu & le plus nouveau » car il « lève plus vite & plus dru qu’aucun autre ». Si un grain de quatre ou cinq ans d’âge est exempt de moisissure il peut aussi bien faire l’affaire. Cette semence doit être baignée dans de l’eau mélangée avec un peu de chaux, ceci durant une journée, ce qui a pour effet d’accélérer sa germination. Après cette opération, on laboure la terre très profondément et on sème à la volée. Il calcule qu’il est nécessaire de : « deux tiers en sus de ce qu’il faut de Maïs quand on veut le récolter en grain. » Ensuite, on utilise la herse par « deux fois & en tous sens. »

En 1786, les Etats de Béarn ont connaissance du mémoire de Parmentier sur le maïs, mais ils le jugent trop théorique et pas assez pratique lors de la délibération du 16 février 1786 et ne le divulguent pas dans les campagnes de la province. 20

· Les inconvénients, ils sont tout aussi nombreux

Le maïs nourrit quantitativement l'homme et l'animal et non point qualitativement. Il est pauvre en protéines. 21 On peut ajouter également que sa consommation croissante provoque la sensation de monotonie.

L'Intendant Lebret mentionne : « La première raison contre le maïs est qu'il use extrêmement la terre et qu'il ne produit point de fumier. » C’est un « assez mauvais fumier pour les terres labourables. »

Le même Intendant continue à reprocher à la plante de faire du pain lourd, qui se digère mal. Parmentier lui-même déplorait cet état de fait. Ayant réceptionné un pain de maïs, renfermé dans sa terrine, il s’exclame : « Quel fut mon étonnement, en voyant au lieu de pain, une masse de pain serrée, grasse et à peine cuite ! C’est alors que mes espérances se ranimèrent, et que je cédai à un sentiment de tristesse, mêlé de consolation, en m’écriant : Quel pain mangent nos compatriotes les Béarnais ! Ils en prépareraient de bien meilleur, et à moindres frais, s’ils renonçaient à leurs terrines étroites et profondes, s’ils faisaient des masses moins considérables, et s’ils achevaient leur cuisson à nu dans le four. Mais combien ce pain acquerrait de qualité, si la farine était toujours parfaitement moulue ! Alors il ne faudrait plus employer d’eau bouillante : le pétrissage, ainsi que la fermentation s’opéreraient plus complètement ; il ne serait plus nécessaire de faire chauffer autant le four. Enfin, la fabrication du pain de Maïs sans mélange, rentrerait dans le procédé général, serait moins embarrassante, et plus certaine. » 19

Le même Intendant signale qu’il ne se conserve qu’un an.

Un autre personnage tenta de mettre à l’index le maïs, il s’agit d’un agronome qui était membre de la Société d’Agriculture de Saint-Gaudens, M. d’Alband. Par le biais d’un mémoire intitulé « Moyens d’entretenir la culture des terres après l’épizootie », outre des conseils donnés au niveau des techniques agricoles (substitution du cheval pour le labourage, usage d’engrais artificiels), il critique la culture du maïs. Selon lui, elle a trop remplacé celle du froment, il la considère trop « vorace d’engrais « et trop lente à mûrir, il opte davantage sur les cultures des blés de printemps. 22

Christian Desplat reconnaît que le maïs « épargna au Béarn les catastrophes alimentaires, mais en même temps, il transforma très tôt une polyculture spéculative en une stricte polyculture de subsistance. De même, il ajoute qu’en « apparence, l’essor du maïs, la viticulture achevaient de donner au Béarn son visage aquitain… ».

Au début du XVIIIe siècle, le maïs s’introduit dans les mercuriales de la province. Son coût est alors inférieur de moitié à celui du blé. Christian Desplat l’explique : « Mais on tiendra compte du fait que le maïs n’était pas panifiable et qu’il n’y avait guère de possibilités d’achat en dehors des pays aturiens. » 23

Mais on constate néanmoins que son prix peut souvent atteindre le même coût que celui du blé, mais aussi devenir plus onéreux lors des périodes de crise.

En analysant la mercuriale des grains à Pau, Christian Desplat constate les faits suivants : « … le maïs au XVIIIe siècle ne jouissait encore que d’une maturité économique relative. La soumission du maïs à la conjoncture du blé, qu’il soit beau ou “médiocre” est certaine. Au début du siècle, le prix du maïs répercute les incertitudes d’un approvisionnement encore très dépendant des marchés aragonais et navarrais. Par la suite, la similitude des courbes paloises avec celles de Toulouse ou de Bayeux souligne le rôle d’un marché national dont le maïs subit les variations alors qu’il n’était encore qu’une production régionale. 23 De plus, il note que : «… à la hausse le prix du froment réagit toujours le premier et il entraîne à sa suite ceux du méteil et du maïs. Mais on doit cependant noter que lors des fluctuations courtes, si le maïs connaissait des hausses un peu plus tardives que le froment, il se maintenait ensuite plus longtemps sur un pied plus élevé. On trouve ici la confirmation de l’importance prise par le maïs dans l’alimentation populaire qui avait fait de lui un objet de spéculation. Les spéculateurs avaient évidemment plus à gagner sur le maïs, consommation de masse, que sur le froment ; dans une économie où les marchés étaient très étroitement surveillés, les autorités cherchaient toujours à prévenir le mécontentement populaire sans avilir les prix des producteurs, il était plus facile de retarder une hausse que de la conjurer une fois qu’elle s’était produite. La coïncidence générale des prix du froment et du maïs, valable pour d’autres céréales, ne doit pas cacher les singularités des fluctuations courtes du blé d’Espagne qui était devenu le “pain des pauvres”. Enfin, il mentionne que : «… l’amplitude des variations saisonnières est plus forte dans le cas du maïs que dans celui du froment. Mais en dehors des périodes de crise, les écarts saisonniers excédaient rarement plus de 10 %... Après 1770, le mouvement saisonnier périodique fut constamment agité de violentes oscillations. Il faut cependant souligner que la corrélation entre la hausse des prix, les crises économiques et les crises de subsistances n’a jamais été parfaite… A la fin du siècle l’importance du maïs était devenue décisive…»

D’autres documents attestent l’importance du maïs dans l’économie domestique. Les actes notariaux sont significatifs à ce sujet, notamment ceux ayant trait aux pensions alimentaires lors des testaments. Sur 800 contrats analysés par Christian Desplat, 10,37 % constituent la proportion des pensions annuelles. Ces dernières sont élevées lors des périodes de fortes hausses des prix et basses lorsque ces derniers sont faibles. Il écrit : « Seulement 4,7 % des pensions étaient exclusivement formées de céréales, dont 50 % d’un seul produit ; mais le maïs apparaît dans 65 % des pensions, le froment dans 57 %, le seigle dans 43 %. Aucun doute n’est permis, avec le cochon, le maïs était devenu le fondement de l’alimentation populaire…». Toujours à partir de cette étude le maïs «… ne venait qu’au second rang pour les quantités composant la ration alimentaire en céréales. Avec 26,6 % il arrivait immédiatement après le froment (30,8 %), mais avant le seigle (22,2 %), le millet (12,6 %) et le méteil (7,6 %). » Il termine en mentionnant : « Le milloc a indiscutablement assuré une alimentation plus régulière ; mais son introduction coïncide avec une réduction de la ration annuelle de céréales qui passe de 279 litres par personne avant 1750 à 217 litres après cette date. »

Un autre moyen de connaître l’impact du maïs dans l’alimentation des Béarnais de l’époque consiste à observer les inventaires des cuisines populaires. Le même auteur écrit : « la prépondérance des “chaudières” évoque le plat unique, le maïs sous forme de bouillie (la broye) ou de péte “la mesture” ».

Le maïs fera l’objet de produit d’exportation aux alentours de l’année 1750 à destination de l’Aragon, de la Galice et du Portugal soit par voie maritime, soit par voie terrestre. En effet, ces régions connaissent à cette époque une crise agricole. L’Intendant d’Aine en donne l’autorisation en 1774. Par exemple, il est possible de vendre à la péninsule Ibérique près de 10 000 quintaux. Cela permet un écoulement régulier des excédents de récolte. Elle précise que c’est l’Intendant qui accélère ou freine ces exportations par les ordonnances qui ‘il prend vu que cela peut provoquer une hausse ou une chute des prix. 24

L’abbé Roubaud nous informe qu’ : « Il y a quelques années que la Galice et le Portugal, en échange de notre bled d’Inde ont versé dans ce pays une immense quantité d’argent. Il fallait voir avec quelle ardeur nos campagnes étoient travaillées ? Quand la cherté est revenue, il y avoit les moyens à payer. Mais les craintes étoient d’autant plus vives que la partie de l’Arragon qui nous avoisine avoit été frustrée de toute récolte par une longue sécheresse. » 14 Il écrit cela en 1774.

On sait qu'on ne défricha que quelques centaines d'hectares au XVIIIème siècle. On pense qu'au début de la seconde moitié du XVIIIème siècle, le maïs s'étend sur près d'un tiers des surfaces. Par contre, sa part dans les mercuriales est en hausse. Il fait l'objet de spéculations. Le maïs, devenu un grand produit alimentaire du peuple, revêt une importance plus grande que le froment, à la base du fameux pain blanc, plus onéreux, donc consommé davantage par les individus aisés. On peut affirmer que la culture du maïs a été bénéfique dans ce sens qu'elle a écarté le spectre de la famine, mais pas celui de la disette comme on le constatera plus loin.

Son exploitation est source d’exportation, on vend les excédents en Aragon, en Galice et même au Portugal. La quantité exportée est telle que souvent l’Intendant est tenu de modérer le débit pour éviter que cela ait une incidence sur les prix.

Le 20 mai 1769, les parlementaires béarnais dressent un mémoire 25 sur le milloc - autre appellation donnée au maïs, laissons-les parler : « la plus grande partie des habitans du ressort et surtout ceux de la province du Béarn se nourisent toute l année de Bled d inde appelé Dans le païs millocq. Les terres de la province en rapportent assés Considérablement et suffisament pour la Consommation des habitans, le froment et les autres menus grains ny Croissent au contraire quen petite quantité... le millocq sert non seulement pour la subsistance des habitans de la campagne, mais pour nourrir la volaille, et... les cochons». Mais son prix, dans les périodes de pénurie, peut atteindre, voire dépasser, celui de la céréale « noble ». En effet, son cours, grâce à l'exportation (en Aragon, au Portugal...) stagne. Cependant en 1788-1789, les désastreuses récoltes dues au mauvais temps vont tout perturber et mécontenter les classes populaires. Ce qui explique que les jurats de Pau tentent, par exemple, afin d'apaiser les esprits de lancer la fabrication d'un pain surnommé « pain des pauvres » constitué d'une part de blé pour deux parts de maïs.

d- Les différents travaux liés à la récolte du maïs

Parmentier nous relate comment on plantait le maïs en Béarn. « On commence par labourer la terre en automne, comme s’il s’agissait d’ensemencer du froment ; on la laisse ainsi labourée jusques à la fin d’avril ou les premiers jours de mai ; alors on la herse pour briser les mottes et la nettoyer. Cette opération faite, on lui donne un second labour avec un instrument de fer différent du soc, en ce qu’il est en forme de pelle. On le nomme arrazere. Cet instrument est précédé du coutre, sur-tout lorsque la terre a pris trop de consistance ; et on emploie pour cela deux attelages. Après ce second labour, on s’occupe à marquer la terre, et l’on se sert à cet effet d’une pièce de bois longue de cinq pieds et trois pouces et demi en carré, dans laquelle on pratique quatre ouvertures, en commençant par les extrémités et à égale distance, afin d’y placer quatre pelles de bois ou de fer. On ajoute à cette pièce une perche ordinaire pour l’atteler ; et pour l’attelage, on a un joug long de cinq pieds. Sur la pièce de bois où se trouvent les pelles, on attache deux tenans pour le laboureur : ensuite on marque la terre sur toute sa longueur, en rayon aussi droits qu’il est possible ; on la remarque ensuite dans toute sa largeur, afin de former des carrés, et c’est dans ces carrés qu’on jette la semence. » 9

Marguerite Rambeau 26 a produit une étude ethnographique sur le village de Lussagnet-lusson dont j’ai reproduit ici plusieurs passages mêlant les travaux agricoles concernant le maïs et les différents noms béarnais qui leur sont donnés. Son analyse ne touche pas le XVIIIe siècle, mais englobe plutôt une période qui le dépasse. Mais elle n’est pas inintéressante à connaître pour ceux qui veulent connaître le monde rural béarnais traditionnel.

L’auteure, en ce qui concerne les champs dans lesquels on cultive le maïs, écrit que ce sont « champs (lus kams) dont la terre est restée en jachère « buzigo », ou en pâturage « pesede » pendant une année ou davantage. Il faut labourer la terre choisie au printemps, en employant le même système de labour en planches que… le blé, pour former la « mantado » et la kürado ». Après le labour, on aplatit les arêtes « las kanteros » de la glèbe avec le rouleau « lu rrullew » - ce travail s’appelle rrullera. Ceux qui n’en ont pas se servent de la lourde « kledo » de bois. « L’arraskle a baws » herse « arrasklo » ensuite cette terre et l’on recommence trois fois « tres kops » en alternant « rrullera a arraskla », dans les deux sens du champ, en long puis en large « en alungan e en trübersan » passe enfin « lu merkade » qui, avec ses trois larges pelles, trace des sillons entrecroisés, pour semer le maïs en carré « aw karrat ».

En ce qui concerne les semailles, elles ont lieu au printemps lors des mois de mai et d’avril. Le sol ne doit pas être trop mouillé, sinon il collera aux sabots des bêtes, si, par contre, il est trop sec, « le grain ne germera pas facilement ; s’il pleut trop après les semailles, le grain pourrit, ou bien la terre durcit et forme une croûte qui empêche le germe de pointer. » De plus, le semeur doit tenir compte des phases de la lune et si possible « mieux choisir une époque de lune descendante car : « A la lue trende, k’ey tut kanaberos » A la nouvelle lune, le maïs monte en tige sans faire d’épi. » Mais il faut savoir, que certaines périodes sont privilégiées parce qu'on ne peut pas tenir compte des évolutions de la lune comme en avril. Le maïs, selon l’auteure, n’est pas semé à la volée, il faut « le déposer méticuleusement à l’intersection des lignes tractées par « lu merkade ». » Pour cette opération, on réquisitionne tous les gens du village, même les enfants sont sollicités, car cette opération ne nécessite aucun grand effort. On se positionne pour l’occasion de front face au champ, tous les individus sont équipés d’un tablier qu’ils mettent devant eux, de telle façon qu’ils prennent la forme d’un sac afin de contenir les grains. Dans leurs poches, ils y ont mis des haricots blancs « mundyetos », à l’occasion des graines de citrouille « küyo ». Comme on l’a vu précédemment, l’auteure mentionne que le haricot sert de tuteur et « à travers les jambes de maïs serpenteront les tiges de citrouilles, considérées comme des plantes trop encombrantes et trop hardies dans les jardins. » Lorsque les sillons se croisent, on « enfonce en terre avec le pouce « lu dit pos » trois grains de maïs, un grain de harricot, de temps en temps un pépin de citrouille. D’un coup de sabot, « d’ü kot d’esklop » on repousse sur les grains de terre fine, sans appuyer « sen de preme », cela s’appelle « arrula ». 27

Pour entretenir le maïs qui « met six jours « à se montrer « lorsqu’il fait beau temps, il est nécessaire de désherber lorsqu’on constate que les pousses mesurent quelques centimètres de hauteur. Trois manières possibles 28, la première appelée « saraskleta », s’effectue avec l’aide de « l’arrasklet » de forme triangulaire que l’on utilise dans les deux sens du terrain, ceci trois fois ou quatre fois tous les quinze jours. Elle consiste à herser. La seconde nommée « hudyika » est pratiquée avec la binette « l’essado » pour « enlever les herbes délaissées par « l’arrasklet ». Enfin, la troisième, la « purga », consiste à arracher à la main les « herbes trop proches des plantes ». Lorsqu’on constate que certains maïs n’ont pas poussé ou que leur germe « a été dévoré par les parasites… » il faut les remplacer. Quand on arrive au mois de juin, le paysan doit « butter « kawsa » le maIs avec « l’arrazerot » dont l’avant arrondi repousse la terre de chaque côté. Vers la Saint-Jean, le maïs atteint une taille suffisante pour l’abri des corbeaux. » Durant l’été, on ramasse les haricots trois ou quatre fois lors des venues au champ. A la mi-août, la plante est parvenue à sa floraison, la « fleur mâle supérieure « la belo » a fécondé la femelle inférieure qu’indique le gonflement de l’épi « lu kabel », d’où sort une mèche soyeuse et tendre de cheveux blonds « lu pew ». Pour réserver au fruit la sève qui alimente cette partie de la fleur devenue désormais inutile, le paysan coupe le haut de la tige ou cime « lu sum », au-dessus de l’épi. » Ces « lu sums » sont utilisés de deux façons, soit « ils servent de fourrage vert pour les porcs, les lapins, les vaches. », soit on les dépose, « rassemblés en poignées liées avec une cime », afin de les laisser se sécher au soleil. Plus tard, on les donnera à manger aux bêtes à cornes. Après l’été, en septembre, au moment où les feuilles de maïs flétrissent, il est temps de les effeuiller pour accélérer la maturation de l’épi en « supprimant l’ombre qu’elles apportent. » L’opération s’effectue en détachant les feuilles d’un « coup sec vers le bas », puis de les lier « par petits paquets avec l’une d’entr’elles et fichées sur le sommet des plants pour finir de sécher. » 28

La récolte 29 a lieu en octobre lorsque les premières gelées font leur apparition. Les ouvriers, munis de paniers nommés « tistets kastanes », « font craquer « peta » l’épi » d’un coup sec, « en le rabattant vers le dos de la main gauche. » L’auteure précise qu’il faut effectuer cette opération à la nouvelle lune car « alors l’épi casse net « estrus » à sa base. » Elle ajoute qu’il est possible de cueillir « l’épi en l’arrachant « essaskla » mais cela présente l’inconvénient d’emporter avec lui toutes les spathes extérieures noircies par les intempéries… ». Elle mentionne que les ouvriers peuvent souffrir de gerçures et se couvrir de crevasses « halasos » avec le froid. Mais ce qui ne les empêchent pas de pousser devant eux « au bout du pied le lourd « tistet » qu’ils vident « bweyton – inf : bweyta » souvent dans les « tistos » ronds et grands paniers d’osier que les plus forts de bande emportent sur leur tête, en la protégeant d’un coussinet en couronne appelé « lu kabido », jusqu’au « bros » où ils transvasent « trehmüdon – inf : trehmüda) leur charge. »

Le dépouillage du maïs 30 : Le maïs est acheminé vers la grange et déversé sur un espace libre, lorsque le tas devient assez conséquent, l’ensemble du village est appelé afin de procéder au dépouillage qui se fera dans la joie, comme une réjouissance nommée « la espelukero ». Il a lieu, comme l’écrit Marguerite Rambeau, le soir, après le dîner. « Les voisins « lus bezis » de près ou de loin, munis d’une pointe en bois de néflier « mesple » ou de buis « bus » attachée au poignet par un cordonnet pour éviter de le perdre : c’est « l’espelukadé ». D’abord à genoux « agülwaets » autour de l’énorme tas de maïs, les invités dépouillent assez de « pelok » pour en faire un siège « syeti » moelleux. Les épis dépouillés sont aussitôt lancés à la volée vers le haut de la pile où ça et là de grands paniers les reçoivent tandis que, de l’autre main, l’on rejette par-dessus l’épaule « lu pelok » qui s’accumule peu à peu et ne sera dégagé que le lendemain. » Les gens, durant ce travail, échangent les nouvelles, on chante aussi. Vers onze heures ou minuit, l’auteure nous relate que le maître de maison invite tout le monde à partager une collation à la cuisine. Elle est composée d’un pain frotté de gousses d’ail « recouvert de graisses d’oie « gres d’awko » » appelé « lu rregatel ». A côté de cela, on ajoute « las kastanos », des châtaignes cuites à l’eau ou rôties, « le tout bien arrosé de vin rouge et blanc. »

L’égrenage 31 suit l’opération du dépouillage, à ce stade Marguerite Rambeau énumère trois procédés. L’un nommé « a la barro » consistant pour l’opérateur, assis sur un escabeau, d’avoir une « latte épaisse horizontale entre les jambes » et de frotter l’épi « de bas en haut en le tournant légèrement… Le grain tombe dans un tamis « ü segune » entre ses pieds ». Le second s’effectue de la façon suivante, deux hommes se font face et lèvent à bout de bras un sac plein aux trois quarts d’épis et « le frappent avec force sur une dalle de schiste « üo labaso ». Enfin, la dernière façon est encore le fait de deux hommes qui battent les épis à l’aide de gourdins dans une « kledo », sorte de claie « formée de lattes épaisses juxtaposées avec des interstices de deux centimètres d’écart…montée sur quatre pieds et bordée à droite et à gauche de deux planches de quarante centimètres de haut environ… Le grain tombe en dessous » D’après l’auteure, ce moyen est le plus rapide mais court le risque de voir les épis se projeter partout.

Quelles sont les utilités du « pelok », de l’enveloppe du maïs ? L’auteure nous cite la réalisation de coussinets « pour protéger des coupantes courroies la tête des vaches attelées au joug », ou le remplacement de la paille de blé dans la nourriture des bêtes à cornes, mais elle précise que dans ce cas-là la valeur du « pelok » est moindre, ce qui explique qu’on en couvre des morceaux de betteraves et qu’on le donne à la main. Puis, on peut aussi en faire des paillasses « lus yas » mais qui déclenchent beaucoup de bruit pour le dormeur.

Utilisation du maïs : Il sert à l’alimentation des animaux de la basse-cour, à l’engraissement des porcs. Dans ce dernier cas, si on leur donne des grains entiers au début (variété de maïs blanc, puisque le « maïs doré colore la viande et le foie des volatiles » -, vers la fin « pour stimuler leur appétit », on le délaye en farine « dans de l’eau de vaisselle « aygo de basero » ou du bouillon préparé à leur intention « serpo » 32

B) La vigne,

La viticulture française a connu des périodes d’essor et de déclin à travers le temps depuis son introduction par les Romains. En hausse aux XII-XIIIe siècles, en déclin aux XIV-XVe siècles, elle connaît un redressement à partir du XVIe siècle. Elle est plus présente près des grandes villes - où la consommation s’accroît - et se transforme de façon importante. On estime que la France, à la veille de la Révolution, possède près de 1,576 000 millions d’hectares de vignes, ce qui fait d’elle le plus grand terroir viticole mondial. Cela lui permet une production d’une trentaine de millions d’hectolitres de vin annuellement.33 Si la production augmente, elle le doit davantage aux petits vignerons. Le vignoble disparaît quasiment au nord du pays du fait d’un lent reflux. Les producteurs se sont aussi tournés de plus en plus vers des vins colorés en délaissant le vin blanc et le vin clairet. Au XVIIIe siècle, on note un effort pour s’orienter vers la qualité. La consommation de vin est en hausse, le nombre de tavernes, de cabarets en témoigne.

A l’époque, dans le Béarn, la vigne est omniprésente. Déjà, à l’époque antique, sous les Romains, elle est accréditée. Une mosaïque dans la villa de Taron, dans le Vic-Bilh (ou Vic Vieux), est bordée par des feuilles de vigne. On pouvait également observer dans la villa de Jurançon - qui a disparu - des feuilles de vigne et des grains de raisin picorés par un oiseau.

Au Moyen-Age, on note que la vigne est répandue dans quatre zones. Le Vic-Bilh comme on vient de l’évoquer - notamment par l’entremise de moines bénédictins de Madiran et de marchands morlanais -, puis autour de Montaner, ensuite sur les coteaux de Monein et, enfin, le long du gave de Pau, entre Lescar et Lacq. Quant aux parcelles, elles ne sont pas importantes et le vin que l’on en retire sert essentiellement à la consommation locale. A l’époque moderne, d’après Pierre Marca « les vins de Jurançon sont d’une bonté exquise qui surpasse les meilleurs de Chalosse et du Bordelais et, par conséquent, de presque toute la France... ».

Léon Godefroy, lors de son voyage en Béarn au milieu du XVIIe siècle, nous a laissé une rapide description : « Il y a force vigne ; icelle cultivée comme en France dont le vin qui en provient est blanc et bon et meur comme il n’est ny fumeux ny malfaisant. Le vignoble de Jurançon est le plus estimé de tous. Son vin est gris et il est d’autant meilleur que plus il y a d’années sur la teste. Je l’ay jugé un peu fumeux. » Les vignes vergers ou hautins produisent un vint verd. En général, le vin y est assez cher. » 34

Si les souverains de Béarn sont propriétaires de vignobles, ceux que l’on trouve dans les régions de Monein et du Vic-Bilh sont détenus par la noblesse et l’Eglise béarnaises.

Jean Loubergé 35 écrit que ce sont les marchands palois, « aiguillonnés par la présence, à la fin du XVe siècle, de la cour des rois de Navarre et de leur administration » qui se sont tournés vers ce vignoble. Le personnage central serait Henri d’Albret qui par l’achat de terres et par le biais d’affièvements de terres en friche en aurait été le grand incitateur. Ces actions entraînent alors le déclassement du vin du Vic-Bilh et la renommée de celui de Jurançon. D’après l’auteur, c’est lui qui a la faveur de la noblesse parlementaire soucieuse de détenir des domaines.

Les Fors de Béarn établissent une sélection vis-à-vis du vin, ils décident de ne pas imposer le vin non sujet au commerce, celui de consommation courante. Par contre, ils taxent le vin destiné au commerce ou qui est importé. Ainsi, on décrète l’interdiction d’importer du vin étranger durant une période qui s’échelonne du 1eroctobre jusqu’au 1ermai.

De nombreux règlements sont décrétés en ce qui concerne la vente du vin.

En 1802, des données statistiques sont données et nous renseignent sur le vignoble béarnais. Bien que l’on puisse douter quelque peu de la véracité des chiffres, ces derniers nous permettraient d’établir une approximation du pourcentage du vignoble par rapport au reste des cultures, soit près de 15 %.

a- Le mode d’exploitation

Tout propriétaire détient une parcelle de terres consacrée à cette culture, exception faite de celles qui se trouvent en montagne. La viticulture occupe de nombreuses catégories sociales depuis les nobles, la bourgeoisie et les journaliers. Deux types de vignerons se détachent, les propriétaires et les métayers. Bien entendu, la part de la vigne dans l’exploitation diverge de quelques escats pour les minoritaires jusqu’à un demi-arpent pour les plus grandes. Elles sont généralement closes.

Christian Desplat 36 analysant l’Aquitaine méridionale et dont les régions du Madiran, du Vic-Bihl et du Jurançon constate que les paysans sont en majorité les principaux propriétaires de viticulture. Pour citer un exemple, dans le Madiranais, les terres sont détenues par ces paysans à 81 % alors que le clergé possède 3,7 % et la noblesse 11,3 %. Ensuite, connaissant des crises en 1693 et 1694, toujours dans le Madiranais, les riches propriétaires augmentent en importance au détriment des petits tandis la proportion des vignobles stagne durant le XVIIIe siècle aux alentours de 15 -16 % ce qui démontre que les superficies ne sont guère de grande envergure.

Les vignerons voient leur nombre augmenter durant le XVIIIe siècle et notamment ceux qui possèdent de petits terroirs vu la part de la demande qui s’avère conséquente. Mais comme on vient de le voir, leur part dans la population totale dépend des zones géographiques béarnaises.

Autour de Saint-Faust, par exemple, d’après les contributions foncières de 1791 analysées par Jean Loubergé, il ressort que le village était composé de « peu d’artisans et presque pas de commerçants ; il avait par contre une forte tradition viticole grâce à la proximité de la cité épiscopale de Lescar et de sa bourgeoisie. » Saint-Faust dénombre 184 propriétaires fonciers, parmi eux 147 représentent la paysannerie. « Il y a 67 « laboureurs » (c’est-à-dire paysans ayant un attelage de labour) et 80 vignerons, tous, laboureurs comme vignerons, étant propriétaires de parcelles de vigne, mais les vignerons payant une contribution foncière moins importante que les laboureurs car ils ont moins de terre. »

Son étude se poursuit dans le Vic-Bilh où il distingue deux villages, Aydie et Portet. Dans le premier, il recense : «… 60 laboureurs, 23 brassiers, 17 manouvriers (ou journaliers), 2 vignerons… », tandis que dans le second, on dénombre «… 21 laboureurs seulement, mais 51 brassiers, 6 vignerons et parmi les artisans 6 tonneliers, chiffre considérable si l’on considère les tonneliers dans les autres villages viticoles où ils ne sont jamais plus de 1 ou 2. »

Enfin, il décrit, parmi d’autres localités dans le sud-ouest, du Béarn la cité de Monein où le même auteur constate que seul le quartier du bourg « compte beaucoup de vignerons, 42 ; partout ailleurs, dans les quartiers ruraux, ils sont en nombre infime, ces quartiers comptant surtout des laboureurs et des journaliers. » Il précise que dans les exemples donnés les propriétaires fonciers « possédant une maison ou une terre » ont été catalogués, par conséquent, il est nécessaire de rajouter « ceux qui ne possèdent rien, et surtout les familles des possédants qui pouvaient… s’employer dans le travail de la terre et particulièrement du vignoble. On peut donc estimer qu’il y avait, à la fin du XVIIIe siècle, une main-d’œuvre excédentaire… situation qui se poursuivra durant le XIXe siècle, en attendant que l’exode rural éclaircisse les rangs. » Ce constat explique la signature de contrats de travail « moins favorables aux travailleurs qu’ils ne l’étaient au début du siècle. »

Dans ses études sur les différents systèmes d’exploitation le même auteur, au XVIIIe siècle, pointe celui du métayage où « le métayer étant logé soit dans la maison du maître quand celui-ci ne réside pas, soit dans une petite maison adjacente. », puis celui des « vigners », embauchés à la journée habitants « soit dans les bourgs, soit à proximité du domaine, dans de petites maisons construites sur un lopin de terre qui leur a été alloué ; ils seront surtout plus nombreux au XIXe siècle. » Il remarque que les contrats deviennent plus contraignants dans le Jurançonnais que dans le Vic-Bilh et l’explique par le fait que « l’emprise de la classe dominante s’y affirme beaucoup plus et que les domaines y valent plus cher. » Ceci que tandis que les contrats de fasende (soit : travail) notés dans les actes notariés se distinguent dans le Vic-Bilh par le fait qu’ils mentionnent la fourniture d’échalas par le propriétaire. Selon Jean Loubergé, cette particularité s’expliquerait par la raréfaction du bois et le remplacement des vignes par les hautins nécessitant « d’échalas plus grands ».35

Christian Desplat note que si le Béarn a augmenté le terroir agricole, ce n’est que par le biais de « conditions techniques et sociales très particulières ». De montrer qu’il y eut très peu d’amateurs parmi les nobles enclins à dynamiser cette filière. Ils auraient pu étendre les plantations sur les coteaux et éviter que le vin des plaines de moins bonne qualité inonde le marché. Il « eût fallu que l’aristocratie réalisât une mainmise massive sur le plat pays et réalisât sa conjonction avec une classe de négociants entreprenants, l’une et l’autre firent défaut. »

La viticulture des plaines, d’après Christian Desplat, a connu son apogée d’abord au Moyen Age, aux XIVe et XVe siècles, puis on a tenté de relancer la production pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Pour lui cela a occasionné une atteinte aux pratiques communautaires. 37

b- La recherche d’un vin de meilleure qualité pour l’exportation et l’effort des Etats de Béarn pour y parvenir

Il n'y a pas de grands crus à l'époque, mais elle constitue un apport très important d'argent avec le bétail, puis, la culture du lin qui s'étend le long des gaves.

M. Doléris tient en grande considération la qualité du vin béarnais puisqu’il les dépeint comme étant « suffisamment alcooliques, d’un bouquet très fin, les vins béarnais avaient le mérite d’être bien équilibrés et, comme les fruits bien mûris, de garder une activité proportionnée au degré alcoolique et au sucre résiduel. Ils conservaient ce fruité, malgré leur vieillissement. » 38

Pour en revenir au vignoble, il est à noter que la part que l'on y consacre en superficie dans le Béarn est peu importante, légèrement plus d'un dixième dans le Vic-Bilh pour citer un exemple. On constate toutefois un intérêt certain pour le vin au XVIIIème siècle, ce qui avantage à la fois l'exploitant aisé désireux d'accroître ses revenus et la moyenne des propriétés consacrées à sa culture.

Sa production augmente du fait de la hausse de la consommation et de bonnes conditions climatiques, surtout à partir des années 1720, ce qui n’avait pas été le cas auparavant. On sait qu’en 1702, par exemple, l’année fut marquée par une sécheresse importante, tandis qu’en 1709, l’hiver se caractérise par un grand froid.

Le témoignage d’un chirurgien palois du nom de Fourticot nous a laissé une description de ce qui advient durant l’hiver de cette année. On peut lire dans son journal : « En l’année 1709 vers le 8 janvier, les froids et les neiges furent si fréquents qu’ils durèrent tout ledit mois de janvier et celui de février jusque à demi-mars, avec des vents et bises qui furent cause que quantité d’arbres se séchèrent, notamment les figuiers et vignes, et par un surcroît , il fit vers le 15 avril une neige si forte que la nuit suivante il fit une gelée qui acheva de perdre toutes les vignes dans tout ce pays de Béarn. » Et, pour ce qui concerne plus particulièrement la vigne, il ajoute : «… il a fallu couper… le peu de bourgeons qui était resté aux vignes si était resté quelques raisins, il fit au mois de septembre des gelées qui empêchèrent les raisins de mûrir, ce qui causa que le vin était si vert qu’à peine pouvait on en boire, et avec tout cela il se vendit à 10 et 12 sols le pot, et la barrique qui s’est vendue jusques à 25 et 30 écus celle de Jurançon, et celle du Vic-Bilh à 20 et jusques à 24 écus. Pour ce qui est des vignes et des hautins, il en a fallu couper en beaucoup d’endroits la moitié des pieds… ».39

Le négoce du vin constitue une des ressources importantes du Béarn et surtout pour certaines zones comme les pays de coteaux caractérisés par un sol difficile à travailler, car trop rocailleux. L’évêque de Lescar, président des Etats de Béarn, ne déclare-t-il pas en 1742 que « les habitants de la province l’avaient reconnu depuis longtemps, la vente de leurs vins par l’étranger était la seule et presque unique ressource pour leur soulagement. » ? 40

Liés à cette augmentation, les vignerons voient leur nombre s’accroître notamment les petits exploitants. Autre changement, avant le XVIIIe les terres consacrées à la vigne se localisent sur les coteaux ou les versants des vallées - exposées au Sud si possible et en dehors des fonds de vallées jugés trop humides et plus frais -, à partir de ce siècle, on constate que la vigne s’installe là où régnaient les céréales, c’est-à-dire sur les plaines et les fonds plats des vallées (Vic-Bih et coteaux de l’Entre-Deux-Gaves, entre les localités de Jurançon et de Monein, régions caillouteuses et ensoleillées). Ce qui a déclenché des problèmes, c’est le fait que les premiers à planter des vignes ce sont les nobles, moins astreints aux contraintes de culture, alors que sur ces parcelles les bêtes paissent sur des terres considérées comme « vaines ».

En effet, une des transformations opérées au XVIIIe siècle selon Jean Loubergé est « l’apparition des vignes dans les plaines alors que jusque-là les parcelles de vignes ne se trouvaient guère que dans les terroirs plats des vallées, grandes ou petites, étaient réservées à la culture des céréales… ».

En ce qui concerne la qualité du vin, ce dernier, pendant longtemps, ne pouvait guère se conserver longtemps et devenir forcément du vinaigre au bout d’une année approximativement. Le vin de consommation courante appelé le « picquepouct » était produit de façon intensive et, pour le conserver, on usait du soufre.

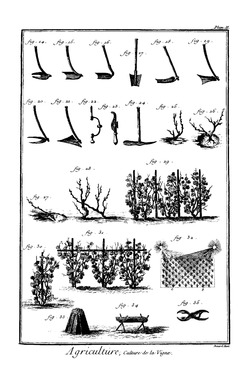

On réussit toutefois à obtenir un vin constant au goût. Mais sa qualité fut sujette à des critiques sur deux types de vin, le premier que l’on qualifierait actuellement de consommation courante et celui que l’on exportait dans les pays du Nord de l’Europe comme La Hollande, la Belgique… Les raisons sont nombreuses, l’une résulte d’une pratique opérée par les vignerons consistant à planter un cep de vigne et de le lier à un arbre notamment des cerisiers ou supporté par des échalas ou « paxe » (surnommée la culture en hautin ou hautain) ce qui a pour effet d’obtenir du raisin qui murit sous les feuilles desdits arbres donc trop à l’ombre et d’avoir des ceps trop grands ce qui a des effets négatifs (afin d’éviter également les premières gelées de la fin de l’automne, à cet effet, on utilise également des pieux d’arbre comme le châtaigner de 2 m de hauteur), une autre proviendrait des petits vignerons qui n’entretiendraient pas suffisamment leur vigne. Ceux qui furent enclins à dénoncer cette diminution de la qualité furent les Etats de Béarn, car ils étaient intéressés par cette manne financière que la vigne représentait pour le Béarn.

En 1725, par exemple, un cas démontre le problème posé par la production du vin des plaines.

Si l’abbé Roubaud incrimine la prolifération des hautins coupables selon lui de la baisse de la qualité du vin, ce serait en réalité, selon Jean Loubergé, les plantations de vignes en plaine. En effet, vu que la consommation de vin s’accroît par la prolifération des cabarets et des tavernes à partir de la fin du XVIIe siècle, de nombreux individus remplacèrent la culture de grains par celle de la vigne plus lucrative alors que des édits à l’encontre de cette pratique se multipliaient à partir de 1728. Une autre explication s’ajoute et qui est donnée notamment lors d’une délibération des Etats de Béarn le 11 mai 1753 : « Dans les coteaux la dureté des terrains, la pente et la qualité de la plupart des vignes, qui sont basses et échalassées, obligent à faire les travaux à bras et on y revient jusqu’à trois fois. Le coût de cette culture excède infiniment celui des vignes hautes situées dans les plaines, qui se fait avec le bétail, et à l’égard desquelles on épargne les échalas parce qu’elles sont appuyées sur des arbres. » 41

Le rendement de ce vin de moindre qualité va entraîner l’intervention des Etats de Béarn soucieux de maintenir une bonne qualité. Ils fustigent ces viticulteurs qui plantent en hautier dans les plaines. L’origine provient d’une réclamation exercée par des particuliers envers un propriétaire se rendant coupable d’avoir planté en hautier après avoir clôturé le terrain interdisant ainsi tout pacage.

Ils convainquent le Parlement de Navarre de prendre un arrêt à leur encontre, ce qui sera fait le 5 avril 1727. Les fautifs « dans les plaines, landes et artigues, propres à porter du grain du foin et sujettes au pacage commun à fruit cueilli... » sont priés d’arracher les ceps incriminés. Cette affaire fait grand bruit dans le royaume puisque le Conseil royal s’en saisit et étend l’interdiction le 5 juin 1731 dans tout le pays.

Mais en Béarn, l’arrêt eut peu d’effet, car on constata que très peu de plants furent détruits malgré l’insistance des Etats de Béarn lors des périodes de mévente.

Mais ce ne furent les seuls motifs de contrariété pour les Etats, l’autre cas épineux consistait pour des viticulteurs ou des négociants en vins de contrefaire la qualité en obtenant du « moût ». Cela consistait à obtenir du raisin non fermenté soit par pressurage, soit par foulage, ceci permettant une fermentation alcoolique. De plus, ils ajoutaient du soufre. D’autres mélangeaient le vin béarnais à d’autres vins notamment de Bigorre... La vente au détail s’avérait en partie responsable de ce problème.

Une lettre des Etats de Béarn adressée au ministre des Affaires étrangères, M. de Saint-Contest, datée de 1753 illustre bien le souci des institutions béarnaises de réagir mais qui incrimine les petits vignerons : « le vin des vignerons partiaires ou petits fonciers, souvent peu attentifs à soigner leurs vignes et mélangeant leur vin avec du vin provenant des treilles et hautins, est inférieur à celui des gros fonciers qui donnent le plus d’attention à perfectionner leur vin » 41 N’oublions pas que les membres de ces Etats de Béarn sont des notables, particulièrement des nobles.

Christian Desplat pointe le délicat problème de la « querelle entre grands propriétaires et petits viticulteurs ». Il précise que durant la période comprise entre 1720 et 1740, des arrêts du Parlement de Navarre condamnent des communautés coupables d’avoir taxé le prix du vin, entraînant l’uniformisation du « prix en ne distinguant pas les qualités ». 42

Ces fraudes étaient facilitées par le fait que les Béarnais commercialisaient peu leur production. De plus, se posait un autre problème, celui touchant la contrefaçon du contenant.

Les courtiers sont aussi les responsables de la mauvaise qualité du vin. Cherchant à gagner de l’argent en le vendant dans les villes, ils arpentaient le monde rural à sa recherche et en l’achetant à un moindre coût.

Tout ce trafic d’ailleurs rendait douteux le rendement lucratif de ce négoce par la voie d’eau vu les dangers encourus : les dangers de la navigation, le nombre important des intermédiaires... En effet, ces derniers eurent tendance à se multiplier alors qu’auparavant les Hollandais venaient par eux-mêmes visiter les vignobles et faisaient affaire avec les viticulteurs.

Ce dit négoce connaissait des fluctuations causées par le contexte économique et commercial avec l’Europe, notamment avec l’Espagne. Par exemple, au moment de la guerre de Succession d’Espagne de 1701 à 1714 l’Intendant de la province Lebret écrit : « Lorsque la guerre a interrompu ce commerce, on a bien reconnu qu’il était le seul qu’il fît venir de l’argent ou, pour mieux qu’il conservât celui qu’il y était ; les lettres de change que les marchands hollandais laissaient en Béarn en paiement du vin qu’ils chargeaient à Bayonne, servaient facilement à faire les remises d’argent qu’on n’a pu faire depuis la cessation de ce commerce qu’en voiturant à Paris, les espèces, à Bordeaux et ailleurs, ce qui a épuisé ce petit pays. » 6

Un courtier de Bayonne nommé Moracin écrit en 1747 à un viticulteur du Vic-Bilh, M. de Ger d’Angosse, baron de Corbères : « le commerce des vins avec l’étranger est un billet de loterie. » 43

Le commerce du vin est une préoccupation des Etats de Béarn qui multiplient les règlements comme on l’a vu.

Ils sont tentés par l’application d’une politique protectionniste. En 1667, ils interdisent l’entrée dans la province de vins en provenance de l’étranger, ceci du 1eoctobre au 1ermai. En 1745, c’est au tour des régions voisines d’être pénalisées, en même temps les Etats mettent en place un privilège en faveur de la vente exclusive des productions vinicoles locales.

Ce qui prouve également leur souci de commercialiser le vin est la création constante d’une commission des vins lors de leurs tenues. Le 20 mai 1739, ils se penchent sur le cas des futailles et décident que « la barrique doit contenir 100 pots de Morlaàs. Elle doit être de forme ronde, de grosseur proportionnée, sans être rehaussée à l’endroit de la bonde, ni enfoncée à l’endroit opposé, ni aplanie sur les côtés, les contrevenants seront punis selon la gravité des cas. » Cette implication des Etats s’explique par le fait que plusieurs des membres de l’assemblée étaient des propriétaires de vignes. D’ailleurs, ils s’arrangeaient à faire coïncider la période des vendanges à celle des vacances des Etats.

Soucieux de faire rentrer des revenus frais en Béarn, les Etats de Béarn décident donc de procéder à une « politique de qualité au bénéfice des grands producteurs du Vic-Bilh (Madiran) et du Jurançonnais. », pour y parvenir il faut faire disparaître « les petits vignerons des plaines et leurs mauvais vins par une politique répressive et monopolistique... ».

Ils s’adressent en 1740 à l’Intendant Jean-Nicolas Mégret de Sérillyafin qu’il fasse pression aux jurats des différentes communes viticoles des plaines de jeter bas les clôtures et les pieds de vigne dressés depuis l’année 1718. Mais leur tentative se heurte à l’inertie desdits jurats qui craignent l’hostilité des propriétaires les plus importants et les arguments des principaux intéressés prétextant faussement que leurs vignes, leurs hautins et leurs clôtures dataient de bien avant cette date.

Persistant à chercher un appui auprès des hautes autorités, les Etats de Béarn s’adressèrent, comme cela a été écrit plus haut, au ministre des Affaires étrangères en 1753, M. de Saint-Contest. Dans leur lettre, ils tentaient de démontrer que la qualité de leur vin était bien supérieure à celle des régions avoisinantes, la Chalosse et le Tursan. 41

Pensant que ce dernier, ancien Intendant d’Auch, serait à même de les aider lors des ventes du vin de la province à l’étranger, ils constatent qu’il n'en est rien.

Même souci de leur part, en 1776, les Etats de Béarn poussent le Parlement de Navarre d’arrêter, le 30 septembre, l’interdiction de la vente et des mélanges de vin étranger sous peine d’amendes et de confiscation. 44 Face à cet arrêt, peu d’individus ne protestèrent guère au nom de la liberté du commerce.

Les Etats s’enquièrent alors « de nouveaux débouchés », ce qu’ils réussirent à faire en Europe du Nord. Les communautés s’y opposèrent jusqu’en 1740, mais lorsque survinrent « des crises de surproduction en pénuries » et la concurrence des « vins de Bigorre, elles se résignèrent ensuite à l’arrachage. » A cette dite concurrence du vin en provenance de Bigorre s’adjoignait celle de la Chalosse que l’on qualifiait les deux de « mesclagne ». 45

Les Etats de Béarn, soucieux, comme nous l’avons constaté, de faire la promotion du vin de la province, cherchèrent à toucher le marché de la Baltique vu que la compétition des négociants bordelais et bayonnais s’exerçait sur les marchés des Provinces-Unies et du Royaume-Uni. Ceci d’autant plus qu’il s’avérait que le vin béarnais n’avait plus en Hollande la réputation d’autrefois. Cela incombait à la contrefaçon exercée par les intermédiaires et des Hollandais qui leur vendaient « des vins ordinaires de Bayonne », c’est-à-dire mélangés avec du vin de Chalosse, du piquepoul. 46 D’autre part, depuis le milieu du XVIIe siècle, les élites européennes disposaient d’un large éventail de nouvelles boissons, délaissant les clairets pour consommer des boissons « exotiques » par exemple le curaçao, le chocolat, le porto…

On tente de trouver de nouveaux débouchés sur la Baltique. C’est le viticulteur de Saint-Faust et agronome qui est choisi comme commissionnaire des Etats de Béarn. Tonon s’embarque pour Hambourg sur le navire hollandais « L’Amitié de Hambourg ». Il emmène avec lui seize barriques de vin blanc et trente barriques de vin rouge, le point commun étant qu’ils provenaient de la dernière récolte Un tiers provenait du Vic-Bilh et le reste du Jurançon. Il réussit à faire apprécier ledit vin. A côté de ces barriques, il adjoignait six autres barriques de vin vieux, répartis comme suit, la moitié blanc et l’autre rouge.

A Hambourg, il constate que la ville s’approvisionne à Bayonne que pour seulement 1/8e de sa consommation, il apprend également que le vin béarnais ne représente qu’un quart des barriques exportées de la ville basque. Le restant est composé de vins des régions alentour c’est-à-dire de la Bigorre, de la Chalosse et d’Armagnac. Ce qui intéressait les négociants de Hambourg était de vendre du vin de grande consommation, d’où la pratique du mélange. Pour ce qui était du vin de qualité, celui de Bordeaux suffisait. 47 Apprenant qu’à Stralsund, ville suédoise à l’époque, mais actuellement située dans la région du Mecklembourg-Poméranie Occidentale dans le Nord de l’Allemagne, il y a une opportunité à saisir, il y va. Il constate que le port de la ville est situé favorablement et que les droits d’entrée perçus sont peu élevés. Le vin est une boisson chère et explique qu’il est peu consommé, d’autant plus que les négociants allemands qui les leur fournissent leur vendent du vin de médiocre qualité. Avec des négociants suédois, il projette de créer une association entre deux compagnies, l’une formée dans la ville même et une autre à Pau par les Etats de Béarn. 48 A son retour, le 4 février 1780, il fait son rapport, mais les Etats de Béarn, inquiets, prennent peur de cette formation d’une entreprise « multinationale » et ne s’engagent pas plus loin. Par contre, ils le gratifient d’une rémunération lors du vote du 4 février 1780 49 et le poussent à créer une compagnie privée pour son compte.

Ce qu’il entreprend puisque la « Compagnie Patriotique pour le commerce des vins du Béarn » naît avec un capital s’élevant à 100 000 livres et ayant son siège à Pau. Il traite sans intermédiaires avec les négociants suédois. Le gouverneur de Gramont en sera l’un des plus importants souscripteurs, ce qui encouragea d’autres personnes.

Mais les « troubles politiques » (la guerre avec l’Angleterre, la Révolution), la mauvaise gestion de Tonon, ses spéculations risquées, les récoltes excédentaires qui suivirent mettent fin à l’affaire, n’enrichissant guère personne. L’assemblée générale des actionnaires, le 22 janvier 1783, décréta la liquidation.

Le seul avantage procuré est le débouché ouvert vers l’Europe du Nord pour le vin béarnais.

Les Etats de Béarn tentent de réagir et cherchent à solliciter l’appui d’hommes influents tels des ministres. A travers les archives, on note en 1786 l’acquisition de 3 500 bouteilles de vin du Béarn à destination du Contrôleur général des finances Calonne, du Ministre des Affaires étrangères Vergennes… ceci pour un montant s’élevant à 1 362 livres 6 sols. 50 Nous sommes alors à l’époque de la signature du traité de commerce Eden-Rayneval signé avec l’Angleterre rétablissant la liberté de négoce entre les deux Etats.

Mais la vente du vin connaît beaucoup de difficultés expliquant les demandes d’exonération des charges lors des cahiers de doléances de 1789 de plusieurs communautés du Vic-Bilh. Déjà, auparavant, plusieurs paroisses de cette contrée béarnaise avaient sollicité auprès des Etats de Béarn d’adresser une requête au Parlement de Navarre lui adjoignant de procéder au retrait de l’arrêt de 1776 qui enfreignait la liberté de commerce, ce qui fut fait le 27 octobre 1788.

Sous la Révolution, la viticulture béarnaise ne connaît pas d’essor et les événements se déroulant durant cette période n’ont aucun impact sur elle.

Christian Desplat 51 écrit que « si par la règlementation et les encouragements, les Etats avaient sauvé le vignoble des grands propriétaires, ils n’avaient pu remédier à la nullité du négoce local et à l’inertie de la masse des vignerons. En 1789, les Béarnais n’avaient toujours aucun grand cru à proposer sur les marchés internationaux ; l’appellation « Jurançon » n’était qu’un terme générique... ». Ce vin étant plus connu à l’étranger, son nom était utilisé pour tous les vins béarnais vendus.